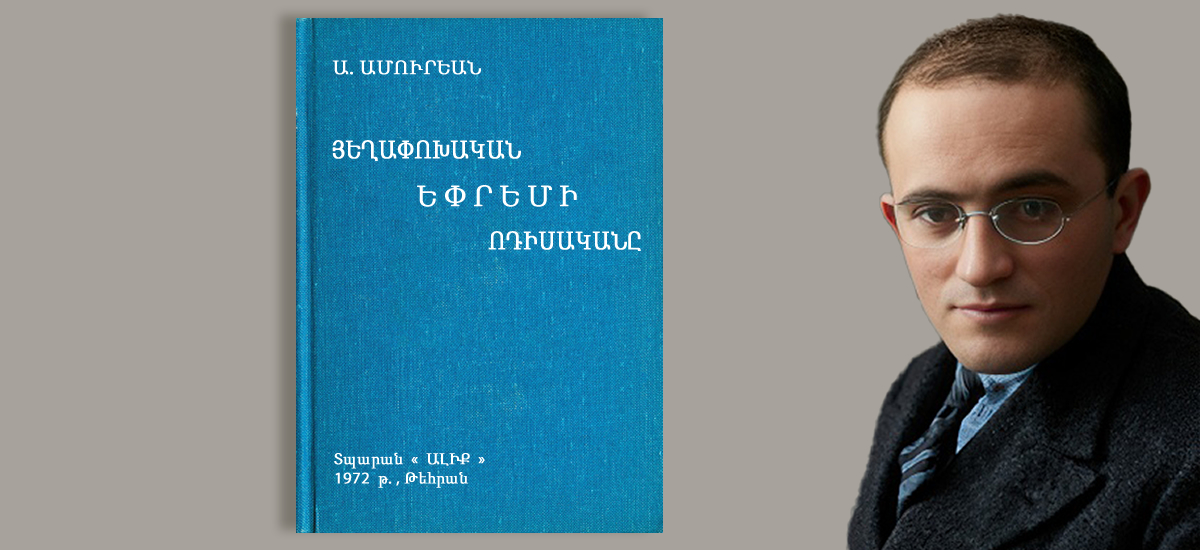

Sous ce numéro et sous cette rubrique, nous commençons la publication des mémoires du vétéran bien connu de la Fédération Révolutionnaire Arménienne (FRA), André Ter Ohanian (A. Amourian). Ce volume de mémoires, intitulé « Pages de Vie » et portant l'inscription « De l'enfance jusqu'en 1936 », nous a été fourni par le Bureau de la FRA. Pour des raisons compréhensibles de publication, nous publions le manuscrit en en sélectionnant des extraits. La période de ce premier extrait est l'hiver 1917-1918.

Cette rubrique, qui vise à publier des inédits ou à revaloriser de « Vieux Pages », sera une présence permanente dans « DROCHAK ».

1. ANDRÉ AMOURIAN - VOLONTAIRE D'ANTAN

DROCHAK, 11e année, N° 2, 14 Mai, 1986, pages 72-73.

Je suis resté couché trois jours chez ma tante à Tiflis, puis je me suis levé. Deux délégués étaient demandés pour le Congrès des Élèves Arméniens qui devait avoir lieu à Bakou : un de deux classes du séminaire. Les garçons de notre classe m'avaient élu, et de la classe supérieure, Vartan Hovhannissian (V. Astghouni) ; nous étions tous deux de Tabriz.

Je devais rencontrer le fils du camarade Hamo Ohanjanian, Monia Ohanjanian, à propos du départ pour Bakou. Je suis allé chez Monia. Il m'a accueilli chaleureusement. Monia, dix-sept ans, était un garçon de mon âge, beau, avec un profil grec, les cheveux peignés sur le côté. Il parlait russe (de la première femme de Hamo, qui était russe). Il portait l'uniforme spécifique au gymnase Lissitzian. La chambre de Monia était très simple : sur la table, quelques livres et cahiers, dans un coin, un ou deux instruments de sport.

Nous avons parlé russe. Monia dit que Vartan et moi devions partir pour Bakou, et qu'il viendrait lui aussi avec ses amis.

Le congrès commença. La figure centrale était Monia. Se distinguaient également Elia Tchoubar et Amatouni* (en 1926-27, il avait été envoyé à Paris par les bolcheviks. Il dirigeait le journal « Erevan » et attaquait la FRA. Amatouni était également devenu une figure importante en Arménie Soviétique. Finalement, les bolcheviks ont « liquidé » les deux... A. A.). Tchoubar, dans son discours, cita même ces vers du poème d'A. Hsahagian qui dit : « Pendant mille ans, et même plus, le Tatar s'est agenouillé sur notre poitrine ». Ainsi parlèrent-ils, et à la fin, ils devinrent bolcheviks.

Dans la partie des propositions, je pris la parole et dictai que les élèves arméniens devaient bien étudier notre histoire, lire nos historiens : Movsès Khorénatsi, Eghiché, Ghazar Parpetsi, etc., prendre conscience de nos revendications nationales, être fiers de notre passé.

L'assistance applaudit, mais les organisateurs accueillirent cela avec dédain. Ils eurent la même attitude quand il fallut envoyer des télégrammes de salutation ; je proposai d'envoyer un télégramme aussi à Etchmiadzin, au Catholicos de Tous les Arméniens. La majorité fut favorable.

Le mot de salutation fut prononcé par Simon Hakobian, rédacteur du journal « Arev », organe de la FRA de Bakou.

Pendant les pauses, les jeunes filles arméniennes nous offraient l'hospitalité avec des pâtisseries, du thé et de la limonade. Elles parlaient arménien avec le dialecte de leurs parents, en y mêlant du russe.

Pendant les heures libres, nous allions au port de Bakou. Pour la première fois, nous vîmes des hydravions ; ils volaient sans cesse.

Nous retournâmes de la colonie arménienne de Bakou à Tiflis. La situation sur le front caucasien était chaotique : l'armée russe battait en retraite comme un troupeau sans tête, elle « rentrait à la maison ». Le Conseil National et la FRA se mobilisaient pour former des unités nationales et les envoyer au front.

En ces jours-là, Monia Ohanjanian convoqua une réunion estudiantine dans la salle de l'Administration Municipale de Tiflis. La salle était comble. Monia était assis derrière la table ; à côté de lui, l'étudiant Hrant. Tous deux étaient de fervents patriotes.

Monia expliqua la situation politique, puis lança un appel pour que les élèves-étudiants s'inscrivent comme volontaires pour partir au front. Nous approuvâmes tous, appréciant la proposition de Monia.

Retentit l'appel du Dr. Jakob Zavriev, adressé aux étudiants, pour s'enrôler comme volontaires et partir au front.

Mon camarade de classe intime, Stépan Shahgueldian (de Kichinev), était parti brièvement à Erzurum, puis était revenu. Je le laissai me raconter le front et l'Arménie turque. Je ne me lassais pas de l'écouter. Je dis à Stépan que je m'enrôlais comme volontaire. Il dit : « Moi aussi, j'irai avec toi de nouveau sur le front d'Erzurum ». J'étais content.

C'était le Dr. Artaches Babalian qui enregistrait les volontaires ; alors que je devais monter à son bureau, je rencontrai Mouchégh Santrosian, diplômé de notre séminaire. Il se plaignit : « Frère, quel genre d'homme est ce Babalian ? ». Ils avaient eu une dispute et Santrosian était parti.

Quand j'entrai, Babalian était sur le balcon et regardait l'animation de la rue. Il vint et demanda ce que je voulais. Je dis : Je suis venu m'inscrire comme volontaire, je suis du séminaire.

- On t'enverra à Khnous, à l'état-major du colonel Samartsev, comme scribe. Tu recevras cent vingt roubles par mois...

Je coupai sa parole, disant : Je m'enrôle comme volontaire, pas comme fonctionnaire, recevant de l'argent...

- Pourquoi, l'argent te percera-t-il la poche ?...

- Oui, dis-je, le fonctionnaire c'est une chose, le volontaire c'en est une autre...

Babalian céda, écrivit deux papiers, l'un pour l'entêtement, l'autre pour recevoir des vêtements et des chaussures du dépôt militaire.

La ville de Sarikamich était à un kilomètre de la gare. Il n'y avait aucun moyen de s'y rendre ; il fallait marcher ; mais c'était une nuit noire et dangereuse ; des soldats russes (déserteurs) pouvaient nous attaquer. À ce moment, comme tombé du ciel, l'étudiant Hrant apparut près de nous. « Les gars, dit-il, formez deux rangées, je marcherai derrière vous. J'ai un pistolet Browning, je vous protégerai. »

C'est ce que nous fîmes et, trébuchant, tâtonnant dans l'obscurité, nous marchâmes jusqu'à l'état-major de Sarikamich, où nous fut reçu par le chef de bande Hntchag Pandukht, qui était le chef d'état-major.

L'état-major en question était deux vastes boutiques, avec des caisses alignées le long des murs, contenant de la dynamite et des bombes. Aussi quelques fusils, appuyés contre les murs. Derrière les boutiques, il y avait une grande cour, comme un caravansérail.

(...) Nous devions partir pour Erzurum avec un camion militaire. Nous rejoignit Achkhen Tcholakhian, la femme du célèbre jeune dirigeant de la FRA dans le Caucase, Hipirik Tcholakhian, qui avait revêtu une demi-pelisse militaire en fourrure, et aux pieds, des sapogues (bottes à longues tiges). Les cheveux de sa tête étaient coupés court. Son visage n'était pas beau.

Elle se lia immédiatement d'amitié avec Stépan et moi. On fit tirer la bâche du camion pour que le froid ne pénètre pas trop à l'intérieur.

Celui qui n'a pas été en Arménie Occidentale ne peut pas se faire une idée de ses hivers glacials, 35-40 degrés au-dessous de zéro, parfois même plus. Les montagnes et les plaines se couvrent d'une épaisse couche de neige et de glace. La surface des rivières se couvre de glace, les gens traversent la rivière à pied et à cheval. Pendant les mois que je passai sur ces fronts, je ne vis pas le soleil. De Köprü-Köy jusqu'à Erzurum, nous ne vîmes pas un seul arbre. Seul Sarikamich est boisé, beau....

Le froid pénétrait à l'intérieur ; il faisait déjà froid à l'intérieur ; le coton cousu dans notre demi-pelisse et dans notre pantalon et veste militaire n'aidait pas, pas plus que les chaussettes en laine.

Avant d'arriver à Erzurum, nous devions passer le col de Deveboynu. « Pourvu que Dieu ne nous prenne pas dans une tempête de neige, sinon nous serons enterrés sous la neige », disaient les compagnons de route. Heureusement, cela se passa bien et nous, gelés et fatigués, arrivâmes à Erzurum, où nous entrâmes par la porte d'une épaisse muraille, dont le chemin montait sur une courte distance.

Nous descendîmes à la porte de l'état-major militaire d'Erzurum. À peine entrés, nous rencontrâmes notre surveillant du séminaire, Erouand Hairapetian, qui s'occupait de recueillir les orphelins pour l'Union des Villes. Il nous accueillit avec affection, il était fier que les élèves du séminaire s'enrôlent en grand nombre comme volontaires. Il dit que pour l'instant nous devions dormir au dortoir militaire, et manger à l'état-major.

Nous sortîmes nous promener en ville. Neige-hiver, on faisait aller des traîneaux, tirés par un cheval. Tout avait un aspect militaire. Nous rencontrâmes nos camarades de classe Eghiché Zaroutine, Erouand Dzakarian, les Arméniens occidentaux Hovakim Gouloyan, Armenak Srapian, Haykaz Ghazarian de Vagharchapat, Hovhannès Manukian d'Akhaltsikhé, Nahapet Kourghinian d'Achtarak, tous de notre classe.

Le lendemain, nos camarades nous emmenèrent voir l'église arménienne et l'école Sanasarian. Dans la cour de l'école Sanasarian, nous vîmes le buste du bienfaiteur Sanasarian. Les Arméniens d'Erzurum étaient absents, pillés, exilés, massacrés ; les institutions et les maisons détruites étaient devenues le repaire des hiboux. Notre cœur saignait...

Nous avions beaucoup de temps libre ; nous demandâmes aux garçons à quoi ils s'occupaient ; ils dirent qu'ils s'occupaient surtout de tir. Nous les rejoignîmes avec joie ; nous n'avions pas encore tiré un seul coup de fusil.

Notre entraînement fut rapide, nous nous sommes bien entraînés à la visée.

2. DE L'EFFONDREMENT DU FRONT TURC JUSQU'AU 28 MAI

DROCHAK, 11e année, N° 3, 28 Mai, 1986, pages 14-15 (122-123).

Ma préoccupation était le front. Le front s'étendait sur mille kilomètres, de Trébizonde jusqu'à la frontière persane ; la profondeur était de 300-400 km. Face aux 300 000 soldats russes en retraite, nous avions à peine 20-25 000 soldats, fedayis et volontaires arméniens ; c'était une force très faible face à l'armée turque d'au moins 200 000 hommes.

Donc, notre retraite était inévitable.

Avec cette pensée, j'écrivis une lettre au Conseil National Arménien de Tiflis, proposant qu'une partie des dépôts d'armes soit transférée à l'arrière, pour ne pas tomber entre les mains de notre ennemi. Je ne reçus pas de réponse. (Des années plus tard, à Tabriz, quand je racontai cela à Nikol Aghbalian, il dit : « Imagine, j'ai proposé la même chose à Erevan, qu'une partie des dépôts soit transférée dans la région de Nor Bayazet, à l'arrière, mais personne ne m'écouta »).

(...) Du village de Köprü-Köy vers l'est, à peine à un kilomètre, se trouve le pont historique, sous lequel coulait l'Araxe, en ces jours recouvert de glace.

(...) J'allais souvent seul, je m'arrêtais sur le pont, livré à de tristes pensées, parce que je sentais qu'un jour nous devrions abandonner ces terres de nos pères, faute de force, et mes larmes coulaient...

De l'autre côté du pont se trouvait l'ancien village arménien appelé Yaghan, dont tous les habitants avaient été massacrés par les Turcs. Les Arméniens du village de Köprü-Köy avaient également été massacrés, les maisons détruites, jusqu'aux poutres enlevées, emportées...

(...) Les soirs, souvent, Tsaghikian, le Maître (Vartabed) et l'adolescent de Nersessian, Georges, étaient absents. Un jour, je demandai à Georges où ils allaient. Il ne le cacha pas ; il dit qu'ils traquaient les espions turcs à l'arrière ; puis il raconta ce qui suit : « Nous avons attrapé un espion turc de forte carrure, il niait. Nous le fouillâmes, nous trouvâmes sur lui des lettres et des papiers ; c'était un espion. Nous exigeâmes qu'il avoue, il refusa. Les camarades tirèrent et le blessèrent à deux endroits ; il était à genoux, ne tombait pas ; il dit : "Finissez, que je me repose", je m'approchai de lui et vidai mon pistolet sur sa tempe, il tomba, creva.... ».

Une autre fois, quand on parla de cela, je dis que dans de tels cas, il fallait remettre l'espion à un tribunal militaire, puis le juger. « André, dit le Maître (Vartabed) ému, de ma famille, cinquante personnes ont été massacrées par les Turcs, ce n'étaient pas des espions. Toi, tu voudrais que nous jugions un espion turc par un tribunal... ».

Un soir, une automobile s'arrêta devant notre état-major. « C'est Andranik », dirent-ils, nous fûmes tous bouleversés. Les arrivants étaient Andranik, le Dr. Jakob Zavriev, un général russe et Hamlik Toumanian (le fils de Hovhannès Toumanian). J'avais vu Andranik passant par la place Erevanian à Tiflis, j'avais vu Hamlik au séminaire Guévorguian, où il était venu dans la classe supérieure à la nôtre, il resta un an, puis ne revint plus.

Tous se rassemblèrent autour d'Andranik, pour voir ce que disait le Pacha. Andranik avait des rhumatismes, on alluma bien le poêle, on lui mit aussi une bassine chaude aux pieds. Ils commencèrent à discuter. Chaque parole d'Andranik était reçue comme un décret. Andranik parlait de la défense du front, de la retraite de l'armée russe, de la situation difficile créée pour les Arméniens....

(La chute d'Erzurum donnera le signal de la retraite générale. Avec le flot de l'armée et de la population en retraite, les jeunes volontaires s'approcheront de la ligne de front pré-guerre russo-turque et de Sarikamich).

Nous marchâmes à travers les neiges, en montant, en descendant, au milieu de la tourmente et de la tempête ; finalement nous arrivâmes près de Karaourgan. Il restait environ 200-300 pas jusqu'au cantonnement, quand nous tombâmes, épuisés, sur la neige, et nous nous endormîmes...

Quelqu'un nous secoue en disant : « Les gars, vous allez geler ici, levez-vous, allons-y... ». C'était un jeune soldat arménien qui interrompit notre sommeil très doux. Il nous prit par le bras et nous traîna pour ainsi dire vers le cantonnement.

Le cantonnement était chaud ; les soldats arméniens nous nourrirent. À Sarikamich, nous ne savions pas où descendre, quand se présenta à nous Hovhannès Guilnazarian, étudiant de la classe supérieure du séminaire, qui nous conduisit au cantonnement où il logeait. (...) Juste aux deux côtés de l'entrée de l'état-major, deux chevaux gelés s'étaient figés en statue, dans une position dressée... Le sculpteur n'aurait pu faire un travail plus réussi que ne l'avait fait la nature. En ces jours, les pauvres chevaux, privés de soins et de nourriture, amaigris, erraient en dérivant dans les rues et tombaient quelque part, crevaient....

Nous étions près de l'état-major et regardions avec admiration les chevaux gelés, dressés, quand apparurent Monia Ohanjanian et l'étudiant Hrant. Nous parlâmes de la situation ; j'exprimai mon mécontentement concernant la retraite et l'incapacité du commandement à organiser une résistance. Monia dit qu'à Erzincan il y avait eu une résistance et que Hrant aussi avait été blessé. Plus tard, j'appris que Monia avait été décoré pour le combat d'Erzincan, mais il ne me le dit pas lui-même.

Je m'adoucis immédiatement. « Gravement ? » dis-je, et je fus rempli de respect envers Hrant. « Où a-t-il été blessé ? » demandai-je. Hrant montra la partie de la hanche de sa jambe droite ; le trou de la balle était encore sur son pantalon.

- Monia, puis-je aussi être avec vous ? - demandai-je.

- Cela dépend de la décision de l'état-major, - dit Monia.

J'entrai à l'état-major. Eghiché Zaroutine était là. Il s'approcha de moi et dit : « On nous confie, toi et moi, de transférer les armes du parti de Sarikamich à Kars. »

Un ou deux jours plus tard, nous arrangeâmes les armes au fond d'une charrette, nous y versâmes abondamment du foin sec, et à quatre, nous partîmes pour Kars.

(...) À Kars, avec Eghiché, nous allâmes remettre les armes du parti au représentant Valad Valadian. Des soldats, des réfugiés, la situation alarmante des locaux ; nous ne savions pas si Kars résisterait aux assauts turcs...

Nous nous présentâmes à l'état-major ; on nous dit d'aller à Alexandropol, l'état-major y décidera.

À Alexandropol, nous apprîmes que les Turcs étaient arrivés à Sarikamich. Notre âme était sombre. Est-ce que Kars résisterait ? S'il ne résistait pas, alors le tour d'Alexandropol viendrait. Et ensuite ? Alexandropol était un carrefour : vers le sud Kars, vers le nord Karakilisa et Tiflis, vers l'est menant à Erevan... Le Turc aspirait à briser, anéantir aussi les Arméniens orientaux, aplanir la route vers Bakou, s'emparer des puits de pétrole, pour réaliser l'empire pantouranien.

À la gare de Chamkhor, les Tatars locaux avaient attaqué l'armée russe en retraite et l'avaient massacrée ; ensuite, l'armée russe en retraite se frayait un chemin vers Bakou, puis la Russie, à l'aide de mitrailleuses alignées sur les wagons.

La désertion des soldats arméniens nous causait de la colère. Le soldat russe s'en moquait, il avait quitté le front et était parti chez lui. Mais l'Arménien ? « Hannibal n'était-il pas à notre porte ? ». Mais il y avait des fedayis et des soldats qui étaient prêts à sacrifier leur vie, et c'était notre consolation.

Nous nous présentâmes à l'état-major d'Alexandropol ; ici aussi, on nous dit d'attendre, jusqu'à leur décision.

Nous apprîmes qu'Andranik était venu à Alexandropol avec ses soldats et un groupe de réfugiés arméniens occidentaux. Puis nous apprîmes qu'il avait demandé des armes et des munitions à l'état-major, on ne les lui avait pas données, il avait fait ouvrir un dépôt d'armes et avait pris des armes. Plus tard, nous apprîmes aussi qu'Andranik était parti avec son groupe pour Karakilisa.

Nous apprîmes que Kars était tombé ET que les Turcs avançaient vers Alexandropol.

Quand nous nous présentâmes à l'état-major, on nous ordonna de partir pour Karakilisa. « Pourquoi ne pas rester ici, les Turcs avancent, nous nous battrons », dis-je. « On a plus besoin de vous à Karakilisa », dirent-ils. « Stépan, dis-je à mon camarade, ils nous épargnent, à cause de notre âge. » « Faisons ce qu'ils ordonnent », dit Stépan.

Jeétais passé auparavant par Karakilisa en train, chaque fois, l'air était humide, souvent pluvieux.

Nous nous présentâmes aussi à l'état-major de là-bas. « On vous place aux téléphones », dirent-ils. « Nous sommes prêts à combattre dans les rangs, nous avons de l'entraînement au fusil », dis-je. « Vous savez, les jeunes, les fedayis et les soldats ne connaissent ni l'arménien régulier, ni même un peu de russe. Mais vous, vous maîtrisez ces deux-là, donc vous êtes aptes au téléphone. Le téléphone sur le champ de bataille est tout aussi important, peut-être même plus, que le rôle d'un simple soldat », dit le fonctionnaire, nous désarmant par son raisonnement.

Les événements se déroulaient à une vitesse vertigineuse. Nous apprîmes qu'Andranik était monté au village de Dsegh, que les Turcs s'étaient approchés d'Alexandropol ; des fuyards, des réfugiés. Karakilisa grouillait de soldats déserteurs, de foules de paysans ; tous étaient sombres, inquiets. Nous apprîmes que le général Nazarbekov était nommé commandant de ce front, russophone, mais ardent patriote et doté de l'expérience des combats, des batailles. Et que le général Nazarbekov avait proposé à Andranik de participer au combat, mais Andranik avait prétexté ne pas avoir suffisamment de munitions. On disait qu'Andranik avait près de deux mille combattants.

Et voici que le 24 Mai, les montagnes et les forêts de Karakilisa résonnèrent du tonnerre des fusils, des mitrailleuses et des canons. Nous, au téléphone, nous nous trouvions à l'arrière des combattants et transmettions les ordres existants vers les hauteurs indiquées par des numéros. Nous étions extrêmement prudents pour transmettre les ordres avec précision.

Le but des Turcs était d'abord de s'emparer de la voie ferrée. Nos positions se trouvaient à gauche ET, surtout, à droite de la voie ferrée. La nuit, les combats cessaient un peu, mais le sommeil ne nous venait pas aux yeux ; nous nous assoupissions, nous nous réveillions soudain, saisissant le fusil.

Nous apprîmes que les Turcs avaient fait passer des troupes par la voie ferrée vers la route Chamkhor-Bakou ; mais les nôtres tenaient fermement les positions du côté droit de la voie ferrée. Cette angoisse dura trois jours, la terre et le ciel tonnaient. Les fedayis et soldats arméniens combattaient vaillamment ; c'était un combat de vie ou de mort.

Des rumeurs circulèrent selon lesquelles les nôtres avaient eu des succès sur les fronts de Bash Abaran et de Sardarapat, que les Turcs n'avaient pas réussi dans leur objectif principal... Les rumeurs devinrent de plus en plus précises, l'enthousiasme grandit.

Mais pour autant que je sache, la bataille de Karakilisa ne peut pas être considérée comme une victoire complète, parce que les Turcs avaient réussi à faire passer des troupes en direction de Bakou.

Après la bataille de Karakilisa, nous apprîmes avec une grande douleur que notre incomparable Monia Ohanjanian était tombé sur les premières lignes... Toute la nuit, je ne pus fermer l'œil. Je me souvins de ma première rencontre avec lui à Tiflis, puis au congrès estudiantin, à Bakou. Puis de nouveau à Tiflis, dans la salle de l'Administration Municipale, quand Monia lança l'appel à s'enrôler comme volontaires. Puis à Sarikamich, devant l'état-major, notre dernière rencontre....

COMMÉMORATIF

3. ACTIVITÉ DANS LA DIASPORA ARMÉNIENNE DE FRANCE - 2ÈME PARTIE DES ANNÉES 1920 [A.]

DROCHAK, 11e année, N° 11, 17 Septembre, 1986, pages 16-18 (384-386).

J'ai présenté mes diplômes du Séminaire « Guéorguian » et de l'Université de Prague à l'Université de la Sorbonne avec une demande. Une semaine plus tard, ma candidature fut acceptée.

Le diplôme du Séminaire était très estimé dans toutes les universités européennes et de nombreux Arméniens en Europe recevaient leur formation universitaire, comme par exemple les diplômés du séminaire : Vahan Issorènine (diplômé de l'Université de Berlin), Archag Jamalian également, Avédis Aharonian de Suisse ; Roubèn Ter Minassian de Suisse et beaucoup d'autres.

J'ai commencé à étudier la langue française avec un amour particulier et je ne manquais pas spécialement les conférences du célèbre économiste-coopératiste Charles Gide.

Avédis Aharonian avait réussi à obtenir une bourse pour moi auprès d'un particulier arménien nommé Dikran Khan Kélékian.

En effet, Aharonian avait une affection particulière pour les Arméniens de Perse.

- André, - me dit un jour Aharonian, tu seras mon secrétaire personnel, tu sais que mon écriture est quasi illisible, j'ai besoin de quelqu'un qui écrive clairement, je dicterai, tu écriras.

Ainsi fut-il. Il racontait lui-même à propos d'Andranik, et je prenais des notes. Plus tard, j'ai corrigé les épreuves de son volume « Mon Livre ».

La femme d'Aharonian, Nouart, était la sœur du camarade Mikayël Varandian. Son premier mari, Jhamharian, était tombé à Chouchi, lors des affrontements arméno-turcs. Aharonian avait trois fils de sa première femme : Vartkès (il était rédacteur-activiste en Amérique), Vourik et Babik. Ces deux derniers étaient des garçons doués, mais indisciplinés. Ils connaissaient l'arménien, le russe, le français, et Babik aussi l'anglais. Un temps, Aharonian commença à étudier l'anglais, il disait : –

- Mon petit gamin, ce Babik, il n'y a pas un mot qu'il ne connaisse. C'est à lui que je demande les mots.

Aharonian avait un appartement de deux pièces, l'une était la chambre à coucher, l'autre le salon-salle à manger. C'étaient de petites pièces, donc les deux garçons vivaient dans des chambres louées. C'est moi qui portais le loyer de leurs chambres, qui payais ; Aharonian disait : –

- Si je le leur donne en main propre, ils le dépenseront aussitôt...

La femme de Vartkès Aharonian était la poétesse Armenouhi Dignanian– Aharonian.

J'étais fasciné par la littérature d'Aharonian dès mon temps d'élève. Son arménien beau et parfait, riche, a influencé mon propre arménien. J'avais lu plusieurs fois son livre « En Italie » qui est une description riche et captivante des lieux et monuments historiques d'Italie. Quand je lui en parlai, il dit :

- Imagine que j'ai écrit ce livre en deux semaines.

֍

Aharonian raconta que l'Ishkhan (le Prince, surnom de Nikol Douman) était gravement malade et très affaibli ; c'était son cœur qui était malade. Nous décidâmes de lui rendre visite ; il vivait dans le quartier de Chaville.

Quand nous montâmes dans le tramway électrique, le regard de tous les Français se tourna vers Aharonian, tant son apparence était impressionnante ; en parlant aussi, il avait une voix grave et de belles phrases. Il avait une apparence typiquement arménienne. En le regardant, j'imaginais Vartan Mamigonian ; celui-ci était un homme d'épée, Aharonian un homme de plume, tous deux de fervents patriotes, des Arméniens éminents, avec des traits de lignée.

En allant chez l'Ishkhan, Aharonian me prépara, disant :

- Autant que tu peux, imagine le pire, pour ne pas être pris au dépourvu.

Quand nous entrâmes dans la pièce, je fus simplement choqué....

Il ne restait rien du majestueux Ishkhan : un tas d'os. Assis comme un poussin dans son lit. Aharonian me regarda, vit que j'étais très ému, commença à occuper l'Ishkhan, pour que je me repose un peu. Était-ce là l'Ishkhan de Khanasor... vie injuste.

- Ishkhan, - dit Aharonian, - notre jeune camarade André a voulu te rendre visite, il est maintenant installé à Paris.

L'Ishkhan sourit, satisfait, - merci - dit-il. Puis il s'enquit de mon oncle, Smbat Melik Vardanian, qui avait été dans le corps diplomatique, à Téhéran. Je dis qu'il était à Téhéran, qu'il avait maintenant ouvert une boulangerie.

Jusqu'à maintenant, l'Ishkhan est devant mes yeux : décharné, squelettique, recroquevillé dans son lit.

A peine un mois plus tard, l'Ishkhan mourut. Pendant l'enterrement, sa femme, l'Ishkhanouhi (Satenik, Tsaghik) disait en pleurant : « Je t'ai envoyé devant les balles, je n'ai pas eu de chagrin. Ishkhaⁿn, devais-tu mourir ainsi, où vas-tu ? ». Je vis le camarade Archag Jamalian pleurer à chaudes larmes. Nous pleurions tous déjà devant la mort du fidèle fedayi, du fervent patriote.

Une autre tragédie était que la terre de la tombe avait été achetée pour six mille francs, et quelques années plus tard, il fallait racheter la terre, sinon on enterrerait un autre mort sur ce cercueil.... Voilà la loi, et cela dans un quartier comme Chaville.

L'éloge funèbre fut prononcé par Jamalian, au nom du Bureau, il termina en pleurant.

J'avais lu que lorsque l'Ishkhan et un groupe de fedayis étaient assiégés dans le monastère de Derik, la femme de l'Ishkhan, Tsaghik (Satenik), chargeait les fusils des fedayis, et maintenant je voyais que le bout de sa chaussure était usé et que son doigt apparaissait... Je vécus moi aussi ma tragédie à cause de cette scène. C'est la fin d'un révolutionnaire arménien, pensai-je, et mes convictions s'affermirent encore plus en moi. N'allais-je pas aller en Arménie ? Le révolutionnaire arménien est en paix avec toutes les difficultés de la vie et l'idée de la mort.

֍

Après la 10e Assemblée Générale, le Bureau avait chargé le Dr. Armenag Melik Barséghian de parcourir les villes de France habitées par des Arméniens et d'enregistrer les membres du parti, de former des comités, afin qu'une Assemblée Régionale soit convoquée et qu'un Comité Central soit élu. Jusque-là, il n'y avait pas de Comité Central.

Lors d'une réunion du comité de Paris, je fus élu délégué pour l'Assemblée Régionale.

Les délégués à l'Assemblée Régionale étaient : Archag Jamalian (de la part du Bureau), le Dr. Armenag Melik Barséghian, Vahagn Krmoyan, Papazian, Vahan Hambardzumian (ancien diplômé du séminaire), Hrant Samuel, Benik Miltonian, Chatikian (de Marseille), Abo (Baghdasar) Aboyan, Andranik Ter Ohanian, Grigor Dzamoyan et trois ou quatre autres camarades dont je ne me souviens pas des noms.

Parmi ces camarades, le désagréable était Abo Aboyan, qui donnait l'impression d'un Juif flatteur, toujours avec un sourire narquois sur son visage. (C'est lui qui, plus tard, lança le mouvement dit « Martkotsagan », qui avait un caractère fractionnel et se termina par leur déshonneur ; à ce sujet, plus tard).

Les points de l'ordre du jour, relatifs à la vie organisationnelle et à l'organisation de la colonie arménienne, furent résolus par des résolutions appropriées. Vint le tour de l'élection du premier Comité Central pour l'Europe Occidentale.

Un comité de cinq membres fut élu : Vahagn Krmoyan, Benik Miltonian, Abo Aboyan, Hrant Samuel, André Ter Ohanian.

Immédiatement après l'assemblée eut lieu la première séance du Comité Central, Vahagn Krmoyan fut élu président ; le camarade Jamalian proposa ma candidature pour le secrétariat ; quand je commençai à prendre des notes de l'assemblée, Aboyan objecta que j'écrivais en arménien oriental, qu'il fallait rédiger les procès-verbaux en arménien occidental. Il était fractionnel, donc je refusai catégoriquement ; on nomma le camarade Hrant Samuel comme secrétaire.

Après deux ou trois séances, Vahagn Krmoyan démissionna du Comité Central ; quand je lui demandai en privé la raison, il dit : « Je ne peux pas travailler avec cet Aboyan... » Aboyan fut nommé président, et à la place de Krmoyan, le candidat Vahan Hambardzumian fut invité.

En ces années, les bolcheviks arméniens de Paris et de la province provoquaient des troubles, pour perturber nos manifestations. Des camarades racontaient qu'à Paris, ils avaient essayé de perturber une de nos manifestations par des cris et en distribuant des tracts, quand Arch (l'Ours) Petros était sorti seul contre eux et, avec sa force terrifiante, les avait attrapés et jetés en bas des escaliers de la salle comme des coussins... Un de ceux qui avaient essayé de perturber était l'ancien Hntchag Achot Patmagrian, qu'Arch Petros avait également jeté en bas. La manifestation eut lieu et ensuite, à Paris, ils n'essayèrent plus de perturber nos manifestations.

Nous avons pris comme responsable régional pour le Comité Central d'Europe Occidentale Mesrop Gouyumdjian, qui était un orateur long et fluide.

- Si dans la province aussi les bolcheviks essaient de perturber nos manifestations, il faut se défendre, contre-attaquer, - disait Benik Miltonian, énervé.

En ces années, les bolcheviks publiaient un journal nommé « Erevan », dont ils avaient envoyé comme rédacteur depuis l'Arménie Elia Tchoubar, avec qui j'avais participé au congrès estudiantin de Bakou. En ces jours, E. Tchoubar avait commencé un de ses discours par « Pendant mille ans et même plus, le Tatar s'est agenouillé sur notre poitrine » (de A. Hsahagian), et maintenant il était venu à Paris prêcher l'internationalisme. Je ne voulus pas le rencontrer. Le journal « Erevan » provoquait des troubles et divisait la colonie arménienne.

Nous envoyions des camarades en vue dans la province, pour donner des conférences. Pour notre manifestation qui devait avoir lieu à Lyon le 2 mai 1926, le Comité Central envoya dans la ville de Lyon le camarade Avédis Aharonian.

Le 2 mai, je pris un journal français, j'entrai dans le métro. En regardant le journal, mon œil tomba sur un communiqué en gros caractères :

Lyon. - Affrontement sanglant - troubles parmi les Arméniens...

Immédiatement, j'allai à la Délégation de la République, j'annonçai la chose et montrai le journal ; je demandai au camarade Khatissian, par l'intermédiaire du secrétaire Artavazd Hanumian, de contacter nos camarades de Lyon et de savoir ce qui s'était passé. Je téléphonai aux camarades du Comité Central, et je me précipitai moi-même à l'appartement d'Aharonian. À la porte, je rencontrai le camarade Mikayël Varandian, je lui montrai le journal et dis que j'étais allé au bureau de la délégation et avais demandé de contacter Lyon par téléphone. Varandian dit : « Montons. Mais que Nouart ne sache rien de ce qui est arrivé, attendons Avédis. »

Nous montâmes, chez Mme Nouart. Peu après, elle sembla sentir quelque chose à nos visages inquiets. Elle demanda :

- Vous avez l'air triste, qu'est-il arrivé ?

Varandian dit : « Rien, Avédis doit venir aujourd'hui, nous sommes venus le voir »...

Vers le soir, Aharonian arriva, la joue gauche bleuie... Varandian se précipita sur lui, l'embrassa, se mit à l'embrasser. Quand Mme Nouart vit le visage bleui d'Aharonian - Avédis, qu'est-il arrivé ? - s'écria-t-elle.

Aharonian commença à raconter :

- Vous savez que nous avions une manifestation à Lyon. Apparemment, les bolcheviks arméniens avaient amené des communistes marocains, algériens, italiens, en avaient fait entrer une partie dans les loges du haut, l'autre partie près de l'entrée de la salle. Quand je montai sur l'estrade - je commençai à parler, cet élément cria : « À bas le fascisme ! », puis l'un d'eux s'élança sur l'estrade et m'attaqua, me frappa la joue gauche avec son poing. Un instant, ma main alla à ma poche (Aharonian avait un petit pistolet Browning. A.A.), mais je me retins. À cet instant, quelques garçons de notre public s'élancèrent sur l'estrade et se mirent à frapper l'étranger qui m'avait attaqué et à le faire descendre de l'estrade. Quelques autres personnes m'entourèrent aussi, pour me protéger d'une nouvelle attaque.

La salle fut sens dessus dessous, les spectateurs assis commencèrent à expulser la foule bolchevique, et à la porte de la salle, près de deux cents personnes eurent des affrontements. Les nôtres infligèrent une telle raclée aux attaquants étrangers que ceux-ci prirent la fuite avec des vêtements déchirés. La colère du peuple était grande contre cette attaque lâche.

Varandian se leva à nouveau, embrassa la joue blessée d'Aharonian, disant : « Tu ne peux pas imaginer à quel point nous étions inquiets, moi et André, nous n'avons rien dit à Nouart, pour qu'elle ne s'inquiète pas. »

Le même soir, nous eûmes une séance du Comité Central. Pendant l'affrontement de Lyon, la police avait arrêté sept de nos camarades. Pendant l'affrontement, un jeune bolchevik nommé Baghdasarian avait été tué (le journal « Erevan » fit grand bruit à propos du « travailleur Baghdasarian »). Il ne tenait pas compte du fait que la majorité des spectateurs étaient des travailleurs.

Il fut décidé que le camarade Hrant Samuel, en tant qu'avocat familier des affaires judiciaires, se rendrait à Lyon, pour engager un avocat français, faire libérer nos camarades de prison, et on m'envoya aussi, pour encourager les camarades, remonter le moral.

Hrant Samuel partit pour Lyon, et un jour après, je partis aussi. Les camarades s'étaient rassemblés dans une chambre mansardée ; quand j'entrai, tous se levèrent et crièrent à l'unisson : « Vive la FRA ! »... Le moral était élevé. Je parlai de la lâche attaque, à laquelle les bolcheviks arméniens avaient associé des étrangers ; mais comme ils avaient reçu une leçon à Paris, de même à Lyon et désormais ils allaient reprendre leurs esprits. Les foules arméniennes sont avec la Fédération Révolutionnaire Arménienne, la manifestation de Lyon l'a prouvé.

Mon discours fut accueilli par des applaudissements nourris. Pendant mon discours, je vis que Hrant Samuel se retira dans la pièce d'à côté ; plus tard, quand je lui en demandai la raison, il dit qu'il devait traiter avec le tribunal et peut-être la police, pour libérer les camarades ; donc sa présence à cette réunion pourrait causer des désagréments... Hrant était très prudent.

La police libéra sous caution les camarades emprisonnés quelques jours plus tard ; on n'avait pas pu trouver l'auteur du meurtre.

Après cet incident, les bolcheviks n'osèrent plus perturber nos manifestations dans la province non plus.

En ces jours, le poète Avétic Hsahagian était venu de l'Arménie à Paris pour une affaire de l'Union Arménienne de Bienfaisance (HOK). Les Ramgavar (Démocrates libéraux) avaient écrit une circulaire à propos de l'incident de Lyon et en avaient rejeté la faute sur Avédis Aharonian ; Avétic Hsahagian avait aussi signé la circulaire... Quand Aharonian lui avait demandé pourquoi il avait signé, Hsahagian avait répondu : « Je n'ai pas lu ce qui était écrit, on m'a dit : signe cette circulaire »...

֍

Nous déjeunions au restaurant « Prix Fixe » du boulevard Saint-Michel. Le déjeuner coûtait 3,50 francs, le pain était illimité. Parfois, un Arménien de Perse venait à Paris, je l'emmenais au musée, dans les lieux de promenade et c'était toujours moi qui dépensais ; après cela, pendant quelques jours, je me nourrissais dans la rue avec de la saucisse (saucisson) faite de viande de cheval vendue sur pied.

Un jour, le soir, alors que nous n'avions rien mangé de la journée, nous descendions Saint-Michel avec un camarade ; alors que nous devions passer devant le « Café de la Source », Avédis Aharonian, assis à la table devant le café, nous voyant, nous appela et dit :

- André, votre visage montre que vous n'avez rien mangé aujourd'hui. Est-ce vrai... ?

- C'est vrai... dis-je.

- Venez, asseyez-vous, - dit Aharonian et commanda immédiatement pour nous du café au lait et des croissants.

La journée, je m'occupais à écouter des conférences, l'après-midi j'étais à la bibliothèque. Je lisais avidement. Un peu plus haut que Saint-Michel, il y avait aussi une bibliothèque russe, où, disait-on, Lénine aussi avait fréquenté. Les bibliothèques française et russe étaient très riches. Les nuits, je lisais dans ma chambre. Ceux qui voulaient me voir savaient qu'ils me trouveraient à la bibliothèque.

C'est à la bibliothèque française que je résumai le premier volume du « Capital » de Karl Marx dans les cent pages de mon cahier. Je lisais des écrits sur les anarchistes Kropotkine et Mikhaïl Bakounine. Les travaux de l'Autrichien Otto Bauer, théoricien-socialiste renommé, de l'Allemand Eduard Bernstein, de E. David, des anarchistes italiens Cafiero, Carlo, Costa, Malatesta. Et j'écoutais les socialistes français pendant leurs conférences publiques et leurs interventions, la plupart du temps avec mon cher ami, l'écrivain Vazguèn Chouchanian.

Il arrivait que des membres de factions de gauche ou de droite fassent irruption dans la salle de conférence des socialistes, fassent du bruit, perturbent, une fois même ils brisèrent les miroirs et les vitres de la salle. Je saisis le bras de Vazguèn Chouchanian et le fis sortir de la salle en disant : « Nous, Arméniens, avons subi beaucoup de pertes, nous n'avons pas besoin d'en subir ici aussi. » Vazguèn rit de sa manière particulière et nous quittâmes la salle.

4. ACTIVITÉ DANS LA DIASPORA ARMÉNIENNE DE FRANCE - 2ÈME PARTIE DES ANNÉES 1920 [B.]

DROCHAK, 11e année, N° 14, 29 Octobre, 1986, pages 16-17 (516-517).

Nous étions assis un jour au « Café de la Source » - Hambardzum Grigorian, Vazguèn Chouchanian et moi - quand le poète Ostanik entra, haletant, disant : « L'écrivain Costan Zarian est venu de Bruxelles à Paris avec sa femme et sa fille, ils sont assis dans une chambre d'hôtel sans nourriture. Donnez-moi quelques francs, j'achèterai du pain et du fromage à leur apporter, c'est triste. Zarian est un grand intellectuel, dans le passé il a collaboré avec Siamanto et D. Varoujan, à Constantinople... ». Nous fûmes touchés, chacun de nous donna quelques francs à Ostanik, qui partit.

Les jours suivants, C. Zarian aussi commença à fréquenter notre café ; nous fîmes connaissance, un jour je lui posai une question :

- Monsieur Zarian, comment se fait-il que vous soyez venu d'Arménie et que vous ne soyez pas retourné ? Il raconta ce qui suit :

- Vous savez que j'avais été invité en Arménie comme conférencier universitaire. Une fois, j'allai à Tiflis, au retour, dans mon compartiment, quelques voyageurs arméniens commencèrent à se plaindre de leur situation économique difficile. Quand le train arriva en gare d'Alexandropol, quelques tchékistes montèrent dans le train et, arrêtant les voyageurs de mon compartiment, les firent descendre du train et les emmenèrent en prison. Là, dans mon esprit, je décidai de quitter l'Arménie soviétique pour un pays libre et j'y parvins, je vins en Europe.

Nous n'étions pas en mesure de donner de l'argent à chaque fois pour que C. Zarian puisse manger ; donc un jour je dis à Ostanik :

- Demande-lui, si je m'entremets pour que Costan Zarian collabore à notre mensuel « Hayrenik » de Boston et reçoive des honoraires, acceptera-t-il ?

Ostanik avait parlé, il vint dire : il est d'accord.

J'allai immédiatement chez Aharonian, racontai ce qui s'était passé et le priai d'écrire au rédacteur en chef de « Hayrenik », le camarade Roubèn Darbinian, et de demander son accord. La revue « Hayrenik » payait vingt dollars par mois comme honoraires aux intellectuels collaborateurs, ce qui sauverait C. Zarian.

Aharonian écrivit immédiatement une lettre, lui aussi était ému.

A peine deux semaines s'étaient écoulées qu'une lettre de Roubèn Darbinian fut reçue ; il avait écrit à Aharonian qu'il accepterait avec plaisir la collaboration de Costan Zarian.

J'annonçai moi-même cela à Costan Zarian, qui en fut très satisfait. Il se mit à écrire.

Dans la revue « Hayrenik » commencèrent à paraître « La Banqueroute et les os de Mammouth », « Terres et Dieux » de Costan Zarian, qui suscitèrent un très grand intérêt. Plus tard aussi, en puisant des souvenirs de Roubèn, il écrivit « La Belle-fille de Tatragom », etc.

À Paris, le représentant commercial du « Torgpred » soviétique était le bolchevik Simonik Piroumian. Chez lui allaient et venaient : Hamlik Toumanian (le fils de Hovhannès Toumanian), qui avait été transféré de Londres à Paris, et Achot Patmagrian, qui avait été transféré de Berlin.

Nous remarquâmes qu'Ostanik et Eghiché Aïvazian commencèrent à faire des dépenses somptueuses ; Eghiché avait acheté un chapeau melon pour cent vingt francs, ce qui était une très grosse somme pour un homme sans emploi.

De même aussi Arpiar Aslanian (parmi les étudiants exilés) et sa femme, la lettrée Lass, qui était de « gauche »...

Je fis part un jour de mon soupçon à Hambardzum ; je dis que le camarade Hayk Asatrian à Prague m'avait raconté que, lorsqu'il était à Berlin, il avait appris que certains étudiants arméniens recevaient de l'argent des Soviétiques, à condition de partir en Arménie après leurs études, et il avait même donné le nom de Grigor Ter Andréassian, qui était de mes camarades de classe du séminaire.

Hambardzum confirma mon soupçon.

Un jour, Hambardzum me raconta qu'il avait rencontré Hamlik Toumanian dans la rue, que celui-ci avait dit que l'on payait vingt dollars par mois aux étudiants, mais que pour toi et André nous paierons cinquante dollars ; parle avec André.

Je me fâchai qu'on veuille faire de moi un objet de commerce ; insulter mes convictions. Je dis à Hambardzum de prendre rendez-vous avec Hamlik.

Hambardzum prit rendez-vous, nous nous rencontrâmes dans la rue près du jardin du Luxembourg.

- Dis-moi, Hamlik, qu'allais-tu dire ? - dis-je.

Hamlik commença à parler de la République d'Arménie de manière négative, quand il ajouta, que les ministres dashnaks.... volaient de la farine, je me jetai sur Hamlik ; Hambardzum intervint, Hamlik commença à fuir de toutes ses forces.

- En vain tu ne m'as pas laissé lui donner une bonne leçon - dis-je en colère à Hambardzum. « Que cela lui serve au moins de leçon », - dit Hambardzum.

Quelques jours plus tard, Hambardzum me dit :

- J'ai rencontré Hamlik, il a dit : « Si tout le monde était comme toi et André, nous n'aurions pas de succès... ».

C'était déjà évident pour nous que les bolcheviks recrutaient des espions sous le nom d'étudiants. J'allai au bureau du Bureau et expliquai la situation aux camarades S. Vratsian, Roubèn et Jamalian, et dis que E. Aïvazian et Ostanik devaient être écartés de notre groupe du parti. Le Bureau, par une circulaire, les déclara exclus tous les deux.

Les bolcheviks persuadent Ostanik d'aller en Arménie. Ils lui donneront une lettre de recommandation et paieront aussi les frais. Ils disent : « Tu es poète, tu iras, là-bas on te mettra en avant... ».

Ostanik part via l'Italie. Tout le monde savait déjà qu'Ostanik était parti pour l'Arménie.

Un jour, soudain, nous vîmes Ostanik à Paris...

Nous entrâmes au café tous les deux. Sa première parole fut :

- André, tu avais raison, je recevais de l'argent, une fois même j'ai reçu un chèque de mille deux cents francs d'Achot Patmagrian, en plus des frais de voyage. Quand j'arrivai en Italie, on m'avait remis une lettre de recommandation fermée, à présenter à Erevan. Je m'intéressais à ce qui était écrit dans la lettre, je l'ouvris et que lis-je ? Il était écrit : « Ne faites pas attention à ce gamin »...

Immédiatement, je décidai de revenir en arrière et ici je leur dis que j'avais été volé en chemin, qu'on m'avait volé mon argent et tout... Sachez-le ainsi.

Deux jours plus tard, Eghiché Aïvazian me rencontra et me demanda d'entrer au café. Lui aussi avoua qu'il avait reçu de l'argent, que j'avais eu raison.

Bien que nous ayons pardonné à tous les deux, nous ne les avons plus admis dans nos rangs.

Vazguèn était un jeune homme de taille moyenne, au corps plein, aux grands yeux noirs, aux joues roses, à la peau blanche, dès le premier instant de notre rencontre nous devînmes intimes. Il était l'un des orphelins du Génocide d'Avril ; il avait passé des années dans des orphelinats, puis on l'avait transféré dans un orphelinat d'Arménie, finalement il était venu à l'étranger, avait terminé les cours d'agriculture de Montpellier, mais avait peu pratiqué sa profession. Il était venu à Paris, s'occupait de lecture et d'écriture. Son aspect matériel était assuré par son camarade d'orphelinat Sépouh, qui se trouvait en Égypte. Il s'intéressait aux sciences sociales, c'était un socialiste fervent ; c'est pourquoi nous étions toujours présents avec lui aux interventions des socialistes français, qui parfois se terminaient par des bagarres, par des interventions perturbatrices de la droite ou de la gauche.

Les soirs tard, nous sortions nous promener avec Vazguèn sur les boulevards illuminés ou dans le jardin du Luxembourg, et Vazguèn récitait son passage préféré de Missak Medzarents :

« La nuit est douce, la nuit est voluptueuse,

Ointe de haschisch et de baume,

Je passerai ivre par le chemin lumineux,

La nuit est douce, la nuit est voluptueuse »...

Vazguèn avait un cœur pur et un caractère pur. Lui non plus, les bolcheviks ne purent le soumettre à une tentation matérielle.

Parfois, quand Artsrouni Toulian était avec nous, il ennuyait Vazguèn ; une fois, il frappa Vazguèn dans le dos et s'enfuit. « André, vois, il est sournois, hé, il frappe par derrière », disait Vazguèn et riait de son rire particulier, plein de poitrine.

Avec Vazguèn, nous lisions aussi des œuvres de poètes français célèbres, récitant parfois par cœur des passages de Baudelaire, Alfred de Musset, Paul Verlaine.

Derrière la place Saint-Michel se trouvait la caverne des célèbres Apaches français (classe aux mœurs de voyous) ; c'était l'endroit préféré de Vazguèn, bien que dangereux. Le poète Paul Verlaine, qui était aussi un ivrogne, avait souvent visité la caverne des Apaches, sur les murs de laquelle il avait écrit son nom. Vazguèn montrait avec ardeur les signatures de Verlaine et d'autres poètes et s'exclamait : « Vois, ces poètes aimaient les Apaches... » et se réjouissait de marcher lui aussi sur les traces de poètes célèbres.

Quand j'entrai pour la première fois dans la caverne des Apaches, les murs secs et de pierre et les excavations me firent une impression pesante. Nous descendîmes par des escaliers étroits et pierreux et pénétrâmes dans une petite caverne, où il y avait une petite table grossière et quelques tabourets grossiers sans dossier. Dans la petite pièce-caverne voisine étaient assis 3-4 Apaches, qui nous regardèrent d'abord avec un regard furieux, puis nous ignorèrent. Vazguèn me raconta que les Apaches volaient certains clients juste ici...

Nous commandâmes de la bière, en bûmes et sortîmes. Moi, qui avais eu une impression pesante en entrant la première fois, je devins maintenant amoureux de la caverne des Apaches et ensuite je disais parfois à Vazguèn : « Vazguèn, si on allait à la caverne des Apaches ? ». Il se réjouissait et nous y allions. Les Apaches nous reconnaissaient déjà et ne nous jetaient pas de regards hostiles.

« Comment se fait-il que ton nom de famille soit féminin : Chouchanian » demandai-je un jour à Vazguèn.

« J'ai entendu de mes parents que ma grand-mère était une femme très intelligente et influente, donc les nôtres ont décidé d'utiliser son nom comme nom de famille », répondit Vazguèn.

Vazguèn écrivait ses œuvres littéraires et ses articles dans un petit café qui se trouvait près du « Café de la Source ». Quand je voulais le rencontrer, j'allais à ce café ; dans un coin, assis près d'une petite table, il écrivait, son écriture était aussi menue.

Artsrouni Toulian disputait parfois avec Vazguèn au sujet de ses points de vue. Une fois, quand j'étais malade, couché dans ma chambre, lors d'une réunion Artsrouni avait accusé Vazguèn pour son point de vue. Ils vinrent me voir, pour connaître mon opinion. Quand j'écoutai, je dis : « La Fédération Révolutionnaire Arménienne prêche la liberté de pensée, de parole et de plume. Si les points de vue d'un membre de la FRA ne contredisent pas la conduite politique, il est libre de s'exprimer. S'il a un point de vue différent de la conduite politique, alors tout membre de la FRA peut exprimer ses points de vue dans les réunions six mois avant l'Assemblée Générale, si l'Assemblée Générale les approuve, c'est bien. Et si elle ne les approuve pas, le point de vue restera écrit dans les procès-verbaux, et lui-même se soumettra aux décisions de l'Assemblée Générale. »

Vazguèn resta satisfait de cette déclaration de ma part.

5. ACTIVITÉ DANS LA DIASPORA ARMÉNIENNE DE FRANCE - 2ÈME PARTIE DES ANNÉES 1920 [C.]

DROCHAK, 11e année, N° 15, 12 Novembre, 1986, pages 13-14 (557-558).

En 1927, on avait demandé un responsable depuis Buenos Aires (Amérique du Sud), pour organiser la région et fonder un journal. On avait donné mon nom. Je dis au camarade Roubèn que je devais partir pour le pays (l'Arménie). Je le lui avais dit, par conséquent je ne pouvais pas partir pour Buenos Aires. Roubèn dit : - « Tu as raison, nous leur écrirons que tu ne peux pas y aller, pour des raisons de santé. Toi, tu dois aller au pays. Déjà, notre lien avec le pays est rompu. »

On envoya le camarade Tadéos Medzadourian (parent de Missak Medzarents) ; il resta un an pour des affaires d'organisation, mais il ne pouvait pas être rédacteur.

Quand mon tour vint de partir pour l'Arménie (en Juin 1928), nous répandîmes la nouvelle que je partais pour Buenos Aires, comme responsable-rédacteur (Medzadourian était déjà revenu). Je ne dis même pas à mes camarades les plus proches que je partais pour l'Arménie, seul Artsrouni Toulian le savait, parce qu'il était allé au pays et était revenu ; nous avions participé ensemble à la 10e Assemblée Générale.

Les jours de mon départ, Vazguèn vint avec un paquet à la main, et me le tendant, dit : - « Nous avons été si intimes, à l'occasion de ton départ, accepte ce petit cadeau »... Le cadeau était un vêtement d'automne. Je fus ému. « Vazguèn, mon cher, pourquoi as-tu fait une telle dépense, c'est lourd pour toi », dis-je. « Je te prie de ne pas refuser, c'est un cadeau amical », dit-il, et il m'offrit aussi sa photo.

Des mois plus tard, quand il avait appris que j'étais parti pour l'Arménie et avais été emprisonné, en 1930, quand je fus expulsé d'Union Soviétique vers la Perse, Vazguèn écrivit immédiatement une lettre, exprimant sa joie que je sois libéré, il avait encore envoyé une autre photo.

Je conserve sa photo jusqu'à ce jour comme une relique, sur laquelle est écrit de sa main : « À mon cher André – de Vazguèn », Paris.

Du sud de la France, des jeunes venaient parfois à Paris, à peine de taille moyenne, au corps rond et trapu, Vazguèn me disait : - « André, regarde, hé, c'est de la marchandise d'orphelinat »... et, en effet, quand on vérifiait, ils avaient été dans des orphelinats.

Vazguèn Chouchanian se fit un nom dans la vie littéraire et jusqu'à maintenant encore ses écrits sont lus avec plaisir. Dommage qu'il soit mort prématurément. Je n'oublierai jamais mon cher Vazguèn Chouchanian et son doux ricanement.

L'Assemblée Déléguée Régionale de la FRA pour l'Europe Occidentale devait avoir lieu dans la ville de Lyon. Nous avions entendu qu'Abo (Baghdasar) Aboyan avait organisé des « mains » et devait avoir une intervention contre les responsables arméniens orientaux, avec une passion fractionnelle... Lors d'une réunion amicale du comité de Paris, on parla de cela, j'eus aussi une intervention, déclarant que la Fédération Révolutionnaire Arménienne ne reconnaissait ni les discriminations fractionnelles, ni celles de dénomination. Les camarades Guérasim Balayan et Armen Sassounian défendirent mon point de vue et insistèrent sur ma candidature, comme délégué. Avec moi étaient aussi Vazguèn Chouchanian, Mgrditch Erètsian, Guégham (qui écrivait de la poésie), Lévon Mozian et un autre camarade dont j'ai oublié le nom.

Lors de l'assemblée, le camarade S. Vratsian était présent de la part du Bureau, il se contint. Aboyan avait amené trente-trois « mains » qu'il avait organisées, en grande partie de jeunes nouveaux venus.

Chaque fois qu'Abo parlait, je demandais la parole et neutralisais l'impression de ce qu'il disait. L'assemblée s'était déjà habituée et après qu'Abo parlait, on disait : - « Maintenant André va demander la parole. »

De Lyon était venu un camarade âgé nommé Khkh Kakossian, de haute taille, au corps sec et osseux, les yeux vitreux. Pendant la pause de l'assemblée, on entendit du bruit du couloir ; quand nous descendîmes dans le couloir, on dit que Kakossian avait giflé Vazguèn Chouchanian et on nous avertit que Kakossi avait un pistolet sur lui. Je fus très affecté qu'un grossier Kakossian ait giflé un jeune camarade comme Vazguèn.

Lors de l'assemblée, je proposai qu'on interdise à Kakossian d'être présent pendant trois séances et qu'on confisque aussi son arme, la décision passa, mais quand vint le tour de confisquer l'arme, personne ne dit mot ; quand je vis que personne ne disait mot, je m'en chargeai. Tous attendaient impatiemment de voir ce qui allait se passer. Je passai dans la pièce voisine, où Kakossian était assis seul, je m'assis près de lui et dis : - « Camarade Kakossian, pour avoir giflé le camarade Vazguèn Chouchanian, l'assemblée a décidé de te priver de trois séances, en plus de cela, remets-moi ton arme. »

Kakossian, sans un mot, me remit le pistolet. Quand j'entrai dans l'assemblée et posai le pistolet sur la table de la présidence, tous furent étonnés. Je dis que le camarade Kakossian s'était soumis à l'instruction sans opposition et je proposai de réduire la punition de trois séances à deux.

L'assemblée en arriva là, que les trente-trois « mains » organisées par Abo furent détruites. Mesrop Gouyumdjian, qui était le bras droit d'Abo, me demanda d'aller dans la pièce voisine. « Camarade André, je vous prie de m'épargner », dit-il. « Camarade Gouyumdjian, - dis-je - je n'ai rien contre toi, mais la conduite d'Aboyan est divisionniste et je suis contre une conduite fractionnelle, et vous devez l'être aussi. »

Bref, Abo ne fut pas élu au Comité Central et, le nez baissé, partit pour Marseille. Moi aussi, je retirai ma candidature, d'abord parce que je devais partir pour l'Arménie, et aussi pour qu'on ne dise pas qu'il a renversé Aboyan pour être élu lui-même.

Quand nous retournâmes à Paris, Guérasim Balayan et Armen Sassounian exprimèrent leur satisfaction que j'aie neutralisé le divisionniste Aboyan.

Quand je rencontrai le camarade Roubèn, il dit : - « André, à Lyon vous êtes entré dans une bagarre... ». Je lui racontai ce qui s'était passé, la gifle de Kakossian et le désarmement. Roubèn resta satisfait.

Après mon départ pour l'Union Soviétique, Achot Artsrouni eut un affrontement avec Aboyan, Artsrouni lança une bouteille sur la tête d'Abo, le blessant.

C'est après mon départ que ce mouvement est appelé « Martkotsagan ». Ils fondent un journal à Marseille et exploitent le nom du chef de bande Smbat Baroyian (Smbat de Mouch, compagnon d'armes d'Andranik), qui était semi-lettré. Chahan Natali s'était aussi joint à ce mouvement. Finalement, il fut établi qu'Abo avait reçu de l'argent des bolcheviks, pour diviser la Fédération Révolutionnaire Arménienne... Benik Miltonian avait quitté Aboyan, Benik était une personnalité droite et pure, tandis que Mgrditch Erètsian et Lévon Mozian, qui lors de l'assemblée régionale étaient avec moi, étaient ensuite passés à collaborer avec Aboyan.

Abo part avec sa femme, Zarmik (c'était une femme très bavarde et médisante) pour l'Arménie soviétique, sur le conseil des bolcheviks. Un jour, la Tchéka l'appelle et dit :

« Répète ce discours que tu disais quand tu étais dashnak... ». Abo est stupéfait et se trouble. Le discours était le suivant : « Un jour, on demande à Staline comment il dirige deux cents millions du peuple russe. » Staline répond : « Ce sont deux cents millions d'ânes, que je monte et que je conduis... »

Abo et sa femme sont exilés en Sibérie, où il meurt dans la misère.

Un jour, lors d'une réunion amicale à Paris, Chahan eut une intervention et déclara : - « La Fédération Révolutionnaire Arménienne est devenue une écurie... ». Je demandai immédiatement la parole et déclarai : - « Je proteste contre l'expression du camarade Chahan. Sa parole est même hors de l'ordre du jour, je demande l'interrompre. » Le président de l'assemblée et les participants approuvèrent ma protestation et Chahan s'assit à sa place.

Le lendemain, j'allai au bureau du Bureau ; Roubèn était là et, énervé, je racontai au sujet de l'intervention de Chahan, ajoutant qu'il ne convenait pas à un membre du Bureau de comparer l'organisation à une écurie.

Roubèn dit : - « Il a d'autres choses aussi, que nous examinons. Nous y reviendrons aussi. »

Peu à peu, il fut révélé que 1) Chahan, ignorant la décision de l'Assemblée Générale, avait voyagé en première classe en bateau et en train, gaspillant l'argent du parti ; 2) En Amérique, il avait convoqué des réunions secrètes avec des camarades arméniens occidentaux, avait déclaré que la Turquie devait être détruite par des moyens scientifiques et avait collecté des fonds, les cachant secrètement des instances supérieures ; 3) Il s'était joint au mouvement « Martkotsagan », menant un travail destructeur, etc. ; 4) Le Bureau l'avait isolé – jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, pour examen.

L'Assemblée Générale (la 11e) expulsa Chahan de la Fédération Révolutionnaire Arménienne.

On composait « Mon Livre » d'Avédis Aharonian (Enfance) ; je corrigeais les épreuves. Nos dirigeants savaient que j'étais un correcteur infaillible. On commença à composer l'ouvrage du camarade S. Vratsian « La République d'Arménie » à l'imprimerie « Ghoukasov » ; la compositrice était Mlle Satto, qui composait sur une machine à composer (linotype) et faisait peu de fautes ; à la fin, quand Mlle Satto composait la préface, je vis que le camarade Vratsian avait aussi mentionné mon nom comme correcteur.

Je dis à Mlle Satto de ne pas composer mon nom. Le lendemain, quand j'allai à l'imprimerie, la préface était déjà imprimée.... Mlle Satto dit que Vratsian avait ordonné de absolument composer mon nom.

Le volume « La République d'Arménie » parut quasi sans faute. Le camarade Vahan Hambardzumian dit : - « Tu corriges plus consciencieusement que l'auteur lui-même. » J'écris à ce sujet, parce que surtout dans les dernières décennies, la presse et le livre sont pleins de fautes ; la langue arménienne a reculé ; ceux qui connaissent l'orthographe, on peut à peine les compter sur les doigts d'une main... Les livres que j'ai écrits moi-même, que j'ai moi-même corrigés, n'ont pas de fautes.

Vratsian voulut me rémunérer par l'intermédiaire d'Artsrouni pour la correction, je refusai d'avoir effectué une correction payante (j'avais aussi corrigé gratuitement le livre d'Aharonian). Artsrouni Toulian ensuite me joua un tour. Il savait que je devais partir pour le Pays ; un jour il dit : - « Tu vas aller au Pays, tu as besoin d'un imperméable (plastch). Moi, je n'en avais pas pris, j'en ai beaucoup eu besoin. » Cela me trotta dans la tête, nous allâmes au magasin, nous choisîmes un imperméable, Artsrouni courut immédiatement près du caissier pour payer ; j'arrivai derrière lui pour payer mon argent, il m'en empêcha en disant : « C'est le cadeau du camarade Vratsian, on ne refuse pas un cadeau... ».

Je dois dire que le vêtement offert par Vazguèn Chouchanian et l'imperméable offert par le camarade Vratsian s'usèrent dans les prisons soviétiques....

6. UN ACTIVISTE DE LA FRA À MOSCOU EN 1928

DROCHAK, 11e année, N° 21, 4 Février, 1987, pages 11-15 (835-838).

Avant mon départ, j'allai à la Délégation, pour faire mes adieux à Alexandre Khatissian. Lui aussi croyait que je partais pour Buenos Aires, comme responsable. Il commença à donner des noms et des adresses de connaissances, qui pourraient m'être utiles. « J'ai de vous, comme jeune responsable, de bonnes impressions. De ceux qui ont emprunté de l'argent à la Délégation, vous êtes le seul à l'avoir remboursé (à ce sujet, Khatissian l'avait aussi dit à Lévon Naïrtzi, qui me le dit). »

J'étais dans une situation gênante, où j'allais, où mes camarades croyaient que j'allais. La femme de Khatissian était russe, très modeste, polie et le sourire au visage, ils vivaient dans une pièce de la délégation ; je fis mes adieux à Khatissian et à sa femme, je sortis en sueur.

En faisant mes adieux à Artsrouni Toulian, je dis : - « Si jamais je signe une déclaration en Pays Soviétique, souvenez-vous de Vartan Mamigonian. Souviens-toi aussi que c'est moi qui t'ai baptisé du nom d'Achot Artsrouni, quand tu cherchais une signature appropriée pour tes articles de presse (jusqu'à maintenant encore, il signe : Achot Artsrouni, cela fait cinquante ans...). »

En nous séparant, Achot Artsrouni dit, ému : « Nous ne nous rencontrerons plus »... Il savait le danger de ma mission ; lui-même était venu du Pays et de 1928 jusqu'à aujourd'hui, 1978, nous ne nous sommes pas rencontrés, bien que nous ayons correspondu, lui à Buenos Aires, moi à Téhéran.

J'allai avec Roubèn chez Avédis Aharonian. En ces jours (fin Juin 1928), Aharonian, en parlant chez des Français, avait soudain perdu la vue... Roubèn dit : - « Avédis, nous envoyons André en Union Soviétique. Peux-tu donner une adresse, via Moscou ? » Aharonian fut très ému. J'étais debout près de son lit, Roubèn caressait le front d'Aharonian :

- Ah, c'est une mission dangereuse. À Moscou, va à l'église arménienne, Armianski pereoulok (la ruelle arménienne). Là-bas, il y a un prêtre respectable, Ter Arsen Simonian ; il te donnera l'adresse de camarades, - dit Aharonian. Il prit ma main, la serra, nous fîmes nos adieux avec Roubèn. (Plus tard, ses yeux s'étaient rouverts et il était redevenu l'ancien Aharonian).

Je fis mes adieux au camarade Vratsian dans le bâtiment de la Délégation, il m'embrassa, me souhaita du succès et dit : - « Qu'on ne me voie pas avec toi » et partit.

Je rencontrai Chavarch Missakian, qui était le trésorier du Bureau ; il me donna cent cinquante dollars, comme « prêt »... Je signai un reçu.

Je partis chez le camarade Jamalian, avec ma valise, je devais y recevoir des instructions ; puis, je devais partir en train. Il vivait en banlieue, avec sa famille.

Roubèn était là. « Maintenant tu dois mémoriser trois chiffres (code secret), avec les initiales Erna, André et Arous. Erna est le nom de ma fille, Arous sera aussi ton nom de couverture », dit

Jamalian et commença à m'expliquer le secret du chiffre. Je mémorisai le chiffre sur place. Ensuite il dit : - « Je te donne deux mots de passe, que nous avons pris de Dro ; à Moscou se trouve Dikran Aniev, qui a été officier dans l'Arménie Républicaine, à Moscou aussi il a été proche de Dro ; Aniev est un socialiste-révolutionnaire bien que, mais il est avec nous, c'est un homme de confiance. Tu dois d'abord lui dire ces mots de passe, pour que les camarades te fassent confiance. A. mot de passe : La lumière de Lealeia, B. mot de passe : Dieu et les quarante diables sont avec nous. »

« Sont exilés à Moscou nos camarades : Korioun Ghazazian, Dikran Avétissian, Bagrat Topchian, Smbat Khatchatrian, Arsen Shahmazian. Tu les rencontreras, mais évite de rencontrer Bagrat Topchian, parce que nous avons entendu qu'il a récemment des points de vue différents. Tu informeras les camarades de la situation politique actuelle, aussi des décisions de la 10e Assemblée Générale, à laquelle tu as toi-même assisté et participé. Tu t'informeras aussi de leurs points de vue, de notre politique à mener – envers les Soviets. Le Bureau t'autorise à neutraliser les camarades non fiables, même à dissoudre un organe, si c'est nécessaire et à en nommer un nouveau. Au Comité Central du Pays, tu demanderas ce qu'est devenu le Treizième de Boudachko... aussi : nous avons envoyé de la littérature et de l'argent, les ont-ils reçus ? », dit Jamalian. Roubèn dit : - « À Alexandropol se trouve Dikran Gavarian, c'est un de nos anciens fedayis du Daron et il me connaît bien. Tu le verras, il te fera connaître les camarades d'Alexandropol. Nous envoyons à Dikran de la littérature secrète et de l'argent. »

Jamalian continua : - « Tu travailleras à établir un contact via Bakou avec les nôtres en Perse, à Enzéli. Le dernier procès en Arménie a rompu notre lien et nous ne savons pas qui reste maintenant. Seulement, à Erevan, évite Mihran Grigorian, il a donné une déclaration ; il était membre du parlement d'Arménie. Tu seras prudent, ne te fie pas à n'importe qui, il y a beaucoup d'espions soviétiques. »

Roubèn dit : « Tu rencontreras le dirigeant bolchevik arménien Sahak Ter-Gabriélian et tu parleras du Karabagh et du Nakhitchevan, qu'ils travaillent à les rattacher à l'Arménie ; ce sont des terres arméniennes, c'a été une injustice de remettre ces régions à l'Azerbaïdjan », et il commença à expliquer l'importance militaire du Karabagh, que le Karabagh actuel est séparé de l'Arménie au nord-est par un sommet montagneux (Sélim) et un col. Il avait écrit des articles d'étude sur ces régions dans « Drochak », j'avais corrigé les épreuves ; le sujet m'était familier.

Je dis à Jamalian et Roubèn que le camarade Vratsian avait donné le nom du docteur Sarkissian, que je devais rencontrer à Bakou, peut-être par son intermédiaire j'établirais un contact sur la ligne Bakou-Enzéli. Après avoir parlé de quelques détails, je fis mes adieux à Jamalian, et Roubèn et le fils de quinze ans de Jamalian, Armik, qui m'était très attaché, vinrent à la gare pour me mettre en route. Nous nous embrassâmes ; quand je montai dans le train, je me retournai pour dire au revoir, je vis que des larmes coulaient des yeux de Roubèn... C'était notre dernière séparation, je ne devais plus le revoir.

֍

Le camarade Jamalian avait ordonné que je n'emporte avec moi aucun papier ou livre ; je lui avais dit que j'avais un livre de Lénine en français – « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme » et un petit dictionnaire de poche français-russe. Jamalian avait dit de ne pas prendre le livre de Lénine avec moi, cela pourrait susciter des soupçons, donc je jetai le livre par la fenêtre du train, mais je gardai le dictionnaire. Dans ma valise, il n'y avait que mes vêtements. J'avais pris un visa de transit au consulat soviétique de Paris ; en ces années, dans chaque ville principale, le voyageur avait le droit de rester vingt-quatre heures.

En ces jours, de Moscou était venu à Paris le groupe d'acteurs nommé d'après Vakhtangov, à l'un de whose représentations j'avais assisté ; et voici, quand notre train s'arrêta en gare de Berlin, le groupe d'acteurs nommé d'après Vakhtangov monta dans le train et remplit les compartiments près de moi. Un soupçon traversa mon esprit, donc je décidai de montrer que je ne connaissais pas le russe, et même de descendre à Varsovie pour deux jours (à ce sujet, Jamalian avait aussi dit, si je voyais quelque chose de suspect en chemin).

À Varsovie, je descendis dans un hôtel. J'allai en ville, j'achetai une blouse de style russe, une casquette. À Moscou, je devais circuler avec ces vêtements, pour ne pas éveiller de soupçons, autrement les vêtements européens attireraient l'attention et les soupçons. J'avais un bouton de poitrine avec l'image de Christophore Mikayélian, que m'avait offert, encore à Tabriz, en 1922, en partant pour l'Arménie, le camarade Hmayak Boghossian (le frère aîné du camarade Tachat Boghossian) ; je ne pouvais pas avoir cette décoration avec moi ; ma main n'alla pas non plus la jeter, donc je la mis sous la plaque extérieure de la fenêtre de l'hôtel, là elle pouvait rester en sécurité longtemps. Quand je devais partir de l'hôtel, cinq garçons de service se tinrent en rang... je devais donner un pourboire, alors que je n'en avais vu qu'un seul. Je donnai un pourboire et partis pour la gare.

À la frontière de l'Union Soviétique, je descendis, on regarda ma valise, je passai.

֍

À la gare de Moscou, je mis dans mon portefeuille un change de linge, mon rasoir, j'avais changé mes vêtements. Achot Artsrouni m'avait dit que les fonctionnaires soviétiques et les tchékistes portaient une blouse, mettaient une casquette sur la tête, un portefeuille à la main, moi aussi je m'habillais ainsi. Je laissai ma valise en consigne à la gare, je pris une voiture. J'ordonnai de conduire à Armianski Pereoulok (la ruelle arménienne [l'impasse]), où se trouvait l'église arménienne. La voiture avait une apparence très misérable, deux chevaux – squelettiques, les tentures intérieures de la voiture déchirées, pendantes, le cocher, un vieux Russe, squelettique comme ses chevaux... Moscou en ces jours, après Paris, ressemblait à un grand village.

Dans la voiture, mon cœur battait fort, - « et si je ne voyais pas le père Arsen dont avait parlé Aharonian, que ferais-je sans rencontrer de camarades à Moscou... ».

J'arrivai, je descendis de la voiture, j'entrai dans la cour de l'église, en face était l'église, sur le mur de l'aile gauche il y avait deux portes, propres, en bois marron, je frappai à une porte, la porte fut ouverte par une jeune femme au beau visage.

- Excusez-moi, puis-je voir le père Arsen ? - dis-je.

- Attendez une seconde, - dit la femme et passa à l'intérieur.

Je respirai librement, donc j'avais trouvé le père Arsen.

À la porte apparut un prêtre au visage agréable.

- Père Arsen, je viens de Paris. Avédis Aharonian vous envoie ses chaleureuses salutations. Récemment, il avait perdu la vue pendant trois jours, mais, heureusement, il l'a retrouvée. Je vous prie de me donner l'adresse de Smbat Khatchatrian.

Le père donna l'adresse, se réjouit de la salutation et de la santé d'Aharonian. Je dis : « Père, après Paris, Moscou ressemble à un grand village », il dit : « C'est encore bien maintenant, il y a cinq-six ans, si tu avais vu ce que c'était... ».

En faisant mes adieux, je dis : « Père, ni je ne t'ai vu, ni toi tu ne m'as vu. » - « Bien sûr, mon enfant, sois le bienvenu », dit-il, je partis.

En voyant l'église arménienne de Moscou, je me souvins de ce qu'avait raconté Aharonian au sujet de la terreur du diacre Jhamharian, qui avait eu lieu dans la cour de cette église même.

« Le terroriste était l'un de nos jeunes camarades à peine lettrés, il s'était réfugié à Genève, il s'était beaucoup attaché à moi. Le millionnaire arménien Jhamharian fut soumis à la terreur par décision de la Fédération Révolutionnaire Arménienne, parce qu'il avait dénoncé à l'Okhrana tsariste la collecte de fonds pour « La Tempête » », racontait Aharonian.

L'église arménienne de Moscou est une dépendance du séminaire Lazarian, dont je vis le bâtiment de l'extérieur.

֍

J'allai à l'adresse donnée par le père Arsen, dans le vestibule d'entrée, sur un tableau noir, était écrit à la craie en russe : comité de maison, de garde : Smbat Khatchatrian. Je montai par les escaliers, je frappai à la porte du premier étage, la partie médiane de la porte était en cuir, à l'intérieur rembourrée de laine... Sans doute, pour se protéger des froids de Moscou. Je frappai plusieurs fois – personne n'ouvrit la porte. Je pensai partir, revenir un peu plus tard, peut-être qu'il serait arrivé.

Dans la rue, je vis un salon de coiffure, j'entrai. Deux militaires étaient assis en attente, je m'assis aussi. Mes vêtements étaient tels qu'ils ne soupçonneraient pas. Quand mon tour vint, le coiffeur bavard commença à poser des questions.

- D'où êtes-vous, citoyen ? - demanda-t-il.

- De Léningrad, - dis-je.

- Le pain coûte combien ? - demanda-t-il.

À Paris, j'avais suivi la presse soviétique, donc je dis un prix.

- La viande coûte combien ?

Je dis encore un prix.

- C'est la première fois que vous venez à Moscou ?

- Non, je suis allé à Léningrad via Moscou, - dis-je.

Enfin, la coupe de mes cheveux se termina, il voulut me raser le visage, je ne le laissai pas. Pour me libérer de nouvelles questions, je payai, je sortis en sueur... Je m'éloignai rapidement vers le logement de S. Khatchatrian ; il n'était encore pas à la maison...

Je pris une voiture vers l'église arménienne, chez le père Arsen.

- Père, le camarade S. Khatchatrian n'est pas à la maison, j'y suis allé deux fois, j'ai frappé à la porte - Oh, aujourd'hui c'est dimanche, probablement il est allé chez des connaissances. Veux-tu que je te donne l'adresse de Bagrat Topchian ? - dit-il.

Bien que le camarade Jamalian eût dit « Efforce-toi de ne pas rencontrer Bagrat », mais puisque le père Arsen donna le nom et que je n'avais pas d'autre adresse, je dis oui.

- Il vit avec sa femme dans le bâtiment du cimetière arménien de Moscou. Seulement, en entrant, sois prudent, le concierge est un espion russe, - dit le père Arsen.

Je fis mes adieux, je pris une voiture vers le cimetière arménien.

La porte du cimetière était une grande grille en fer ; je vis une petite fille derrière la porte qui jouait à la balle :

- Chère petite fille, l'oncle Bagrat est-il à la maison ? demandai-je en russe. Elle dit oui.

- Alors, ouvre la porte, - dis-je.

La fille ouvrit la porte, j'entrai ; je vis sur la gauche, à une cinquantaine de pas, le concierge russe assis sur les marches de sa cabane, avec sa famille. Je passai rapidement vers la droite, près des arbres, vers ce bâtiment de plain-pied du cimetière, où

Bagrat vivait. En 1917-1919, j'avais vu Bagrat à Tiflis, son visage m'était familier.

Je frappai à la porte du logement, elle s'ouvrit. C'était lui, je le reconnus.

- Camarade Bagrat, je viens de Paris, je dois vous rencontrer pour des missions importantes, puis-je entrer ?

Bagrat, silencieux, m'accueillit à l'intérieur. Je m'assis sur une chaise, lui passa derrière son bureau, commença à manger des blinis (bouillon de pâte), silencieux et pensif. Je le comprenais, il était dans le doute, donc je dis.

- J'ai des mots de passe concernant Dikran Aniev, pour que vous me fassiez confiance. Jusque-là, vous pouvez ne rien me dire.

L'expression du visage de Bagrat changea.

- Je vous ai vu à Tiflis, j'ai entendu vos conférences, aussi celles des camarades Vahan Issorènine, Korioun Ghazazian, Dikran Avétissian. Je dois aussi rencontrer le camarade Korioun et D. Avétissian, - dis-je.

- Korioun et Avétissian se trouvent dans la prison de l'Oural, - dit-il.

- Dans ce cas, je parlerai et je rendrai compte à vous, aux camarades Arsen Shahmazian et Smbat Khatchatrian ; je suis allé au logement de Khatchatrian, il n'était pas à la maison, - dis-je, - j'ai pris son adresse et la vôtre du père Arsen.

Puis je racontai que le lien avec le Bureau était rompu, à cause du procès de Manouk Khuchoyian et des emprisonnements, des dénonciations du provocateur Boudachko.

- Boudachko vint de Paris ici, s'assit juste à la place où tu es assis, je savais que c'était un espion, nous avions envoyé une nouvelle à Tabriz à son sujet, pour informer le Bureau. J'ai mis Boudachko dehors, déclarant que je ne m'occupe pas des affaires du parti, il partit, s'en alla, - dit Bagrat.

- Maintenant, je dois établir un lien par votre intermédiaire ici et par les camarades du Pays, pouvons-nous aller chez Dikran Aniev ? - demandai-je.

- Maintenant ce n'est pas possible, c'est le jour, nous irons ce soir, - dit-il.

- Dans ce cas, je vous demande une chose, le Bureau m'a donné des chiffres, que j'ai mémorisés, je vous donne ces chiffres avant l'heure, parce que si je suis arrêté, ma mission sera vaine, - dis-je.

- Attends, je vais venir, - dit Bagrat et sortit de la pièce.

A peine dix minutes plus tard, il revint avec un jeune homme énergique, dont le nom était Kolik. Il portait une blouse russe blanche. Nous fîmes connaissance, nous passâmes dans la pièce du fond, j'écrivis rapidement les trois chiffres, aussi l'adresse donnée par le Bureau et je dis, - Camarade Kolik, emportez cela immédiatement d'ici, ni je ne vous ai vu, ni vous vous ne m'avez vu.

- Très bien, - dit Kolik, et en mettant le papier dans la manche de sa blouse, il partit immédiatement.

Bagrat n'avait plus de doute, il demanda :

- Tabriz n'avait-il pas informé le Bureau de la nouvelle que nous avions envoyée concernant Boudachko ?

- Malheureusement, la nouvelle était arrivée avec deux mois de retard, quand Boudachko était déjà parti de Paris, - dis-je.

Ensuite je racontai comment Boudachko avait dénoncé et révélé la ligne secrète des S-R (socialistes-révolutionnaires) via la Finlande vers l'Union Soviétique. Quant à la dénonciation et au procès de nos camarades d'Arménie, aux prisons et à l'exil, Bagrat et les camarades de Moscou le savaient. C'était cela, que le lien était rompu.

֍

Quand la nuit tomba, Bagrat dit : allons chez Aniev, où je devais dire les mots de passe.

Dikran Aniev était de haute taille, au teint un peu basané, au visage sympathique, c'était un ancien officier, exilé à Moscou. Bagrat nous laissa, moi et Aniev, seuls dans la pièce. Je dis le premier mot de passe : La lumière de Lealeia. Aniev réfléchit, puis dit :

- Je ne me souviens pas...

Je me sentis mal à l'aise, donc ils allaient me soupçonner, pensai-je.

Juste à cet instant, une petite fille brune entra en courant, une poupée à la main...

- Ah, je me souviens, - s'exclama Aniev.

- Camarade Aniev, vous m'avez sauvé, dis-je, - sinon...

Apparemment, Lealeia était justement le nom de cette fille...

- Dieu et les quarante diables sont avec nous, - dis-je.